2月26日は、包む(ラッピング)の日

2月26日は、大切な人のことを想い、感謝の気持ちを込めて贈り物を包むことで、楽しさと豊かさを届ける日です。

当社が制定し、日本記念日協会に認定されている記念日です。

「包む」ということが、ちょっと世界を豊かにする話

包みをほどく瞬間って、なんだか特別だと思いませんか。

リボンを外して、紙をそっと開いて、中身が少しずつ見えてくる。

たった数秒の出来事なのに、胸がぐっと高鳴る。

私たちは普段、中身にばかり目を向けがちです。

でも実は、日本では昔から「包むこと」そのものが、とても大切にされてきました。

ー「包むこと」日本での起源

日本の包装文化のはじまりは、とても静かで、慎み深いものでした。

その背景には、日本列島の自然環境と、稲作を中心とした人々の暮らしがありました。

稲作をはじめとする農作業には、隣人や親族同士の協力関係が欠かせません。そのため人々は、自然と人を遇する「気配り」を身につけ、生きるための知恵として協調を重んじる価値観を育んでいきました。

特に重要視されていた祭事の場では、古くから根付いていた神道の教えに基づき、物を直接手渡すことを避け、木の葉や布で包んで渡していました。それは相手への敬意であり、穢れを遠ざけるための知恵でもありました。

これが日本での包装のルーツと言われています。 やがて紙の製法が伝わり、その技術が各地に広がると、 地位の高い上流階級の人々を中心に、包装の習わしが根付いていきました。

ー武士も町人も包んでいた

戦国時代、武士たちは贈り物を通じて自らの品格を示しました。

外交の世界において、相手の心を掴むための進物が盛んになり、有力武家の戦略の中で「包む技術」が発展していったのです。

平和な江戸時代になると、町人たちが交際術の一環として行儀作法を修得するようになります。

主に商人層の妻女らによって、それらの作法に手芸的な要素が加えられ、礼儀としての包装に、遊び心や手仕事の楽しさが加わりました。

さらに産業の成長によって、多種多様の紙が都市に出回って入手しやすくなったことで、「包むこと」は日常の中のちょっとした娯楽になっていきました。

紙ラッピングの原点?

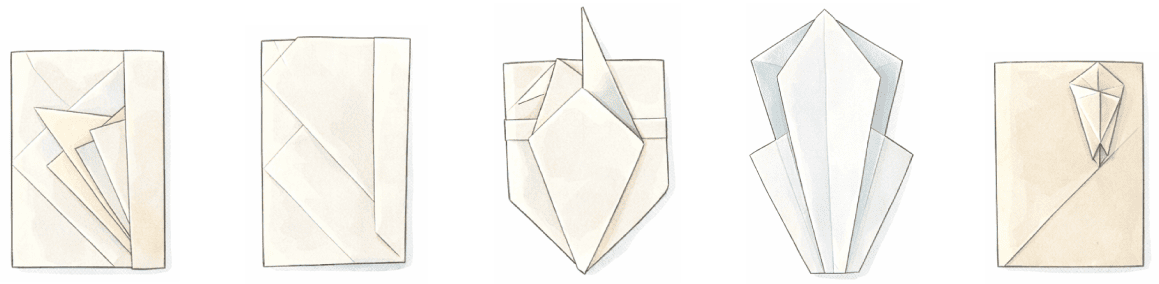

折形(おりがた)とは

当時、贈答品は単に包んであれば良いわけではなく、その包み方一つ一つに意味があるとされていました。その包み方、礼法を折形(おりがた)といいます。

折形は、600年以上の歴史を持つ武家社会の作法の一つで、進物を紙で美しく包む方法の呼称です。単なる包装ではなく、贈る相手への敬意や感謝の気持ち、場にふさわしい心配りを、形によって表す文化として受け継がれてきました。

原型は鎌倉時代に遡り、その後室町時代の将軍家と高家、大名、旗本などに限って秘伝伝承されてきました。

やがて武家社会の中で礼法として体系化され、小笠原流や伊勢流といった流派が生まれました。江戸時代には500種以上の型が発展したと言われています。

現在私たちが目にする「のし」や贈答の包み方も、こうした折形の考え方をもとに形づくられています。

折形には、「相手を思い、場をわきまえる」という日本ならではの美意識が込められており、現代においても大切にしたい心遣いの一つです。

ー「包むこと」西洋での歴史

日本では包み方や折り方に意味が込められている一方、古代ヨーロッパのラッピング文化では、主に品物の汚れ防止や持ち運びのためといった、実用的な意味合いでの「包み」が重視されていました。

価値は中身にあり、包みは実用品という考え方です。

中世(5~16世紀)になると、王侯貴族の間で贈答は行われますが、「贈り物は人前で渡される」「贈り物の内容は権威・富の誇示」である風潮が強く、隠すための包装は不要とされていました。

その流れに変化が現れるのが、近世(16~18世紀)ヨーロッパのルネサンス以降です。

紙の普及、個人間の贈答の増加、宮廷文化の発達などを背景に、装飾的な箱、色紙(いろがみ)、リボンなどが普及します。

19世紀のヨーロッパでは、産業革命によって人々の暮らしが大きく変わり、ギフトラッピングの文化も広がっていきました。紙や印刷物が大量に生産されるようになると、模様入りの包装紙や装飾的な箱が身近なものとなり、包みは単なる保護から「贈る喜びを演出するもの」へと変化します。 この時代を象徴する例の一つが、イギリスのキャドバリーチョコレートです。キャドバリー社は、チョコレートを美しい箱に詰めて販売し、贈答用の商品として人気を集めました。中身だけでなく、包まれた状態そのものが価値として意識されるようになったのです。

都市化とともに家庭で贈り物を交わす習慣が広がり、クリスマスや誕生日といった行事と結びつきながら、ラッピングは人々の暮らしに定着していきました。現代のギフトラッピングの原型は、この19世紀に形づくられたと言えるでしょう。

ー「包むこと」デパートの誕生と包装紙

明治時代には、日本初となる百貨店「三越」が誕生します。その後「高島屋」「松坂屋」など、現在も続く老舗デパートが誕生しますが、当時、各百貨店で使われていた包装紙は、主に「ハトロン紙」という薄茶色の丈夫な西洋紙で、現在のような華やかなデザインとは異なり、その見た目は慎ましやかなものでした。

その後、百貨店が暮らしに定着する中で、包みは重要なサービスとなり、大きな転機を迎えます。 三越では、日本の百貨店初となる、オリジナル包装紙「華ひらく」が生まれ、包みそのものが百貨店の信頼や品質を象徴する存在となりました。 この包装紙のデザインは、画家の猪熊弦一郎氏が手がけ、また後に『アンパンマン』で知られるやなせたかし氏により「mitsukoshi」の筆記体が書き入れられました。

戦後、中元や歳暮といった贈答の習慣が広がる中で、百貨店のギフトラッピングは全国に普及しました。伝統的な折形の考え方を土台にしながら、誰もが安心して使える形へと整えられた百貨店の包みは、今も日本の贈答文化の一部として受け継がれています。

ーこれからの「包むこと」

長い歴史の中で発展してきたラッピングは、贈答を安心して行うためのサービスとして定着する一方で、近年は環境への配慮も重要な要素となっています。

たとえば、過剰な包装を控えたシンプルな包み、再利用できる布や紙袋、リサイクル素材を使った包装紙などは、SDGsの考え方とも結びつき、新しいラッピングのかたちとして広がりつつあります。包みをすぐに捨てるものではなく、繰り返し使えるもの、思い出として残るものと捉える意識も生まれています。

現代のラッピングは、贈り物を飾るためだけのものではありません。どのような素材を選び、どの程度包むのかという選択そのものが、贈り手の価値観や相手への配慮を静かに伝えています。ラッピングは今も、人と人をつなぐ行為として、時代に合わせた姿で受け継がれているのです。

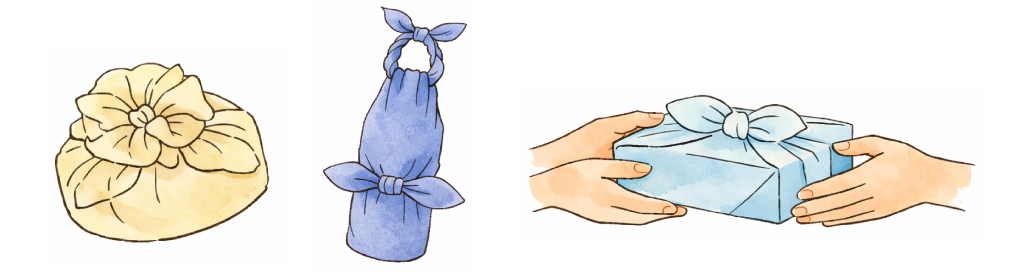

ーもう一つの包む文化「風呂敷」

「包む」と言えば、紙やリボンを使ったギフトラッピング以外にも、日本には古くから布を使った包む文化があります。

風呂敷という名が付くより前、奈良・平安時代の頃は「平包み(ひらづづみ)」と呼ばれ、主に貴重品や衣類を包むために使用されていました。

室町時代になると、衣服を包んで持ち運び、蒸し風呂などでの入浴中や更衣の際の敷物として、他の人の衣類とまぎれないよう家紋入りの布を使う習慣が広まり、「風呂で使う敷物」として風呂敷という名前が生まれます。

こうして風呂敷は、敷く布、包む布、運ぶ布など、広く役割を担うようになりました。

江戸時代には町人文化の発展とともに、風呂敷は庶民の暮らしに深く根づきます。

買い物や旅、商い、贈答など幅広い場面で使われ、唐草模様に代表される丈夫で縁起のよい柄とともに、誰もが使う万能な生活道具として定着しました。

このような風呂敷の歴史は、神事や礼法を背景に発展した紙の包み、折形とは異なります。

折形が包み方に意味や作法を持たせる文化であるのに対し、風呂敷は正解を定めず、使う人の工夫に委ねられてきました。

近年では、繰り返し使える点が環境配慮の観点から見直され、現代の暮らしに合った包む文化として再び注目されています。

ー最後に。

「包むこと」で生まれる、小さな豊かさ

包むという行為には、相手を思う気持ちや、その時間を大切にしたいという心が込められています。

形や素材、包み方は変わっても、「想いを添える」という本質は、昔も今も変わりません。

贈る人と受け取る人、その間に生まれる、ほんの一瞬のやさしい気持ち。

「包むこと」は、そんな小さな豊かさを、今日も静かに届けてくれています。